К какой этнической группе принадлежали те местные воины, которым хватило мужества не просто противодействовать викингам, но и контратаковать их со значительным умением и решимостью? Одни считают, что есть основания считать нападавших эскимосами, а другие — индейцами из лесов Северной Америки. В «Саге об Эрике Рыжем» их описывают как «гнусных маленьких [или темных] человечков с грубыми волосами, с большими глазами и широкими скулами». Одевались аборигены в шкуры животных и имели оружие. Были ли эти обитатели Винланда в 1000 г. или чуть позже потомками беотуков и алгонкинов? Вопрос продолжает оставаться открытым даже сегодня, хотя по имеющимся признакам следует все же сделать выбор в пользу лесных индейцев.

Репродукции предметов личного обихода викингов в Центре посещений в л’Анс-о-Медоуз, в состав которых входят булавки для плащей и браслеты. Не так уж много подлинных артефактов сохранилось в местах оригинальных поселений

Свидетельства

Саги с их рассказами о таких острых моментах вызвали огромный интерес публики по обе стороны Атлантики, поскольку очень многие из них поддавались проверке и вполне вписывались в более ранние истории, связанные с мореплаванием викингов в Северной Атлантике. Начиная с 1837 г. и на протяжении следующего, более чем столетнего периода возникало бесчисленное множество теорий, приправленных «подлинными свидетельствами, доказывающими наличие следов присутствия викингов в Северной Америке». Некоторые расчеты, основанные на сагах, упоминающих о продолжительности дня и ночи в Винланде, — более ровного на протяжении года, чем в Скандинавии, — приводили к тому, что викинги должны были, вероятно, проникать на юг до территории сегодняшней Флориды. Развалины, считавшиеся руинами строений викингов, заставили одного чрезвычайно восторженного исследователя XIX века нарисовать в воображении целый город викингов, расположенный поблизости от деловой части сегодняшнего Бостона. Старую каменную башню в Ньюпорте, на Род-Айленде, отличающуюся необычным архитектурным стилем, приписывали викингам, хотя в действительности она являлась большой ветряной мельницей XVII столетия. Камень с древними скандинавскими надписями «обнаружили» на исходе XIX столетия в Кенгсингтоне (штат Миннесота), равно как и другие, позднее «найденные» в Мэне и даже ни много ни мало как в Парагвае. Все они оказались не чем иным, как откровенным жульничеством мошенников. Интересный поворот в истории с подобного рода «находками» отмечался в 1936 г., когда один старатель заявил о том, что откопал оружие викингов в пустыне около Бердмора, что в Северо-Западном Онтарио. Заржавевшие мечи оказались подлинным оружием викингов, однако позднее выяснилось, что их привезли в Канаду из Норвегии в XX веке.

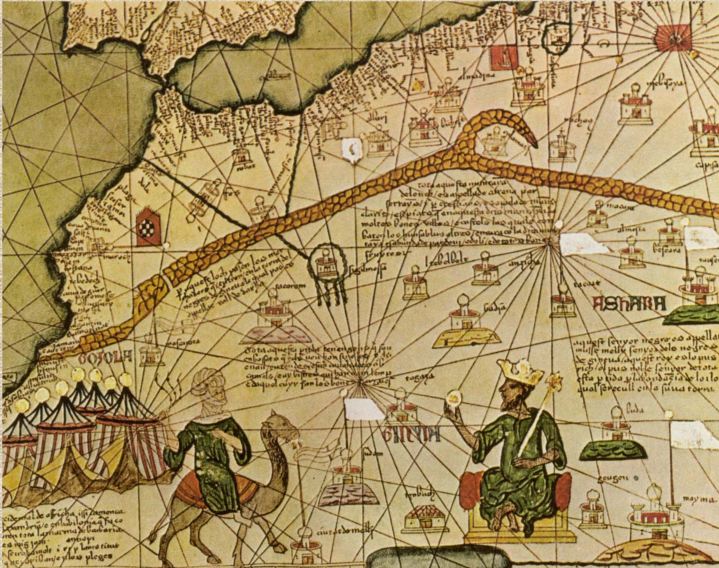

Более серьезным свидетельством стала так называемая карта Винланда, выполненная около 1440 г., обнаруженная в 1957 г. и представленная публике в 1965 г., объявленная фальшивкой в 1974 г. и вновь «восстановленная в правах» как подлинная в 1986 г. после того, как подверглась более углубленным проверкам, провести которые позволили новые подвижки в науке. Причиной для волнений служило изображение карты мира, показывавшей Винланд как место, расположенное к западу от Гренландии. Другая карта, Сегурдура Стефанссона, обнаруженная в Королевской библиотеке Дании и датированная XVI столетием — т.е. уже после открытия Америки Колумбом, — тем не менее демонстрирует Хеллюланд, Маркланд, Скалингеланд и узкий полуостров, называемый «Промоториум Винландия» (Винландский выступ. - Прим. пер.), который странным образом похож на северо-западный «отрог» Ньюфаундленда.

Однако убедительные вещественные доказательства фактического присутствия викингов — их стоянок или поселений — в Америке не отыскивались до тех пор, пока норвежский писатель, Хелге Ингстад, и его жена, Анне Стене, не выдвинули верное предположение, что Винланд должен представлять собой оконечность полуострова Ньюфаундленд.

Интерьер дерновой хижины викингов — реконструкция в л’Анс-о-Медоуз. На переднем плане видны элементы очага, где готовили пищу.

На рубеже 19-го века, канадский историк В.А. Манн начал изучение средневековых исландских рукописей. «Сага о гренландце» и «Сага о Эрикн» описывали жизнь Торвальда Арвалдсона, Эрика Рыжего и Лейфа Эриксона. Судя по рукописям, Торвальд, обвиненный в убийстве в Норвегии, был вынужден переселиться в Исландию. Его сын Эрик по тем же причинам бежал в Гренландию. А представитель следующего поколения, Лейф отправился еще дальше и основал поселение «Винланд».

Колония просуществовала около 10 лет. Викингам пришлось капитулировать перед местными племенами. Манн предположил, что находилось поселение в Ньюфаундленде.

Деревушка Ланс-о-Мидоуз таит в себе массу загадок. Ходят слухи о существовании на этих территориях много лет назад загадочного Королевства, населенного светловолосыми белокожими богатыми людьми. Отыскать этот мистический город под названием «Сагеней» так и не удалось. Ученые веками пытались найти землю викингов.

В начале 1960-х археологи Хельге Ингстад и его жена Анна Стин Ингстад начали поиски. В 1961 они нашли то, что искали возле залива Эпейв. На территории поселения были найдены сотни артефактов 11 века.

Здания были построены в исландском стиле, с тяжелыми крышами, которые поддерживали внутренние колонны. В больших зданиях были спальни, столярные мастерские, гостиные, кухни и складские помещения.

В настоящее время Л’Анс-о-Медоуз находится во владении ассоциации Канадских парков. В 1978 году он был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории были реконструированы некоторые из зданий, а сам парк приобрел статус музея «живой истории». Теперь здесь живут костюмированные «поселенцы» и посетители могут увидеть сценки из жизни викингов.

В 2012 году Патрисия Сазерленд из Мемориального университета Ньюфаундленда (Канада) и Абердинского университета (Шотландия) и её коллеги смогли объявить об обнаружении второго по счёту форпоста викингов в Америке.

Копаясь в руинах многовекового здания на Баффиновой Земле далеко за полярным кругом, археологи нашли несколько очень любопытных точильных камней. Их канавки несут следы медных сплавов (например, бронзы), которыми пользовались викинги и которых не знали коренные жители Арктики.

На раскопках (фото David Coventry, National Geographic).

Согласно письменным источникам, викинги ходили в Новый Свет около 1000 года. Исландские саги повествуют о подвигах Лейфа Эриксона, вождя гренландских викингов, который добрался до страны, названной им Хеллуландом (что в переводе с древнескандинавского означает «земля каменных плит»), после чего отправился на юг в некий Винланд.

В 1960-х норвежские исследователи Хельге Ингстад и Энн Стайн Ингстад обнаружили и раскопали лагерь викингов в Л’Анс-о-Медоуз на северной оконечности острова Ньюфаундленд, датируемый 989−1020 годами. Он обладал тремя залами, а также хижинами, в которых работали ткачи, кузнецы и корабельные мастера.

Г-жа Сазерленд впервые заподозрила существование ещё одного форпоста в 1999 году, когда ей на глаза попались два куска верёвки, найденные на Баффиновой Земле и хранившиеся в Канадском музее цивилизации в Гатино (Квебек). Исследовательница обратила внимание на то, что канаты мало походили на скрученные сухожилия животных, которыми пользовались коренные американцы. И действительно, выяснилось, что это пряжа викингов, идентичная по технике исполнения той, что бытовала в Гренландии XIV века.