Количество рыцарей по отношению к остальному населению было ничтожно («Аванта», например, приводит число в 2750 рыцарей на всю Францию и Англию вместе взятых, по состоянию на тринадцатый век).

Многотысячные армии тех самых рыцарей присутствуют только в больном воображении людей, насмотревшихся “Властелина колец”. Даже в такой величайшей битве того времени, как битва при Азенкуре, при численности французского войска в более десяти тысяч “лягушатников” количество рыцарей не тянуло и на полторы тысячи благородных лиц. И это ещё по смелым оценкам.

И пусть в войске их был мизер, рыцари являли собою тузы в колоде, самый мощный род войск — бронированную тяжёлую кавалерию, вместе с сержантами составлявшую основу любой средневековой армии.

Гораздо более многочисленная пехота — “простолюдинные” кнехты, как ближнего боя, так и стрелки — в полевом сражении была вспомогательной силой, зато оказывалась очень полезной при штурме повсеместных тогда замков.

Но удар разогнавшегося клина рыцарской кавалерии был самым страшным видом уничтожения вплоть до изобретения огнестрельного оружия и тактики пехотинцев держаться твёрдым строем с выставленными пиками.

Несмотря на то, что фаланга была придумана ещё древними греками и усовершенствована чуть менее древними римлянами, в Тёмные Века недисциплинированные варвары её успешно позабыли (по сути, стена щитов в более-менее приемлемом виде сохранилась только у тех народов Европы, у которых конная дружина так и не смогла окончательно вынести с поля боя пеших ополченцев — на Руси, в Скандинавии и т. п.).

Восстановлена была пикинерская тактика только у шотландцев к четырнадцатому веку. Хитрые чехи в то же время использовали ещё более лобовой вариант — ставить мобильные стенки из телег, нагруженных всяким хламом, снабжённых бойницами для пальбы и скованных цепями. Кавалерийский набег был вынужден распихать своими тушами вагенбург, чтобы добраться до подлой черни.

Известно большое количество битв, где гибло только простонародье. Нет, рыцари тоже рубились, но у этих было не всегда принято убивать друг друга (плохой тон, однако, потрошить собрата, благородного дона), всё больше старались либо оглушать врага, либо брать в плен. Чернь тем более старалась рыцарей не убивать.

Пленников, как упоминалась ранее, не брали только уж в совсем непримиримых холиварах, в случае народных восстаний, да и, в частности, себе-на-уме швейцарцы, не имевшие своих рыцарей и вообще не слишком богатые, чтоб ещё пленных кормить (швейцарский законодательно [!] закреплённый обычай не брать пленных послужил причиной обоюдной взаимной ненависти с рыцарями, а потом и с другими элитными видами войск позднего средневековья).

Ещё одним фактором, сдерживавшим рост количества рыцарей, было крайне низкое количество лошадей, достаточно сильных и выносливых для рыцарских утех. В отличие от железяк, которые могли быть подобраны с трупа либо достаться по наследству, лошадь приходилось растить самому либо покупать за серьезные деньги.

При этом служила она недолго (попробуй потаскай на горбу железного человека да побегай с ним галопом), легко ранилась, ни для каких других дел не годилась. Не случайно путешествовали рыцари обычно на рядовых конягах, а боевой конь отдыхал под попоной.

Последний, но далеко не самый маловажный фактор — социальный. Ближе к веку двенадцатому—тринадцатому благородные доны осознали свою элитарность и кого попало в свои ряды пускать перестали. Да и землицы свободной в Европе уже на всех не хватало, попытки же отобрать её у соседей редко кончались успехом.

Правда, в Испании был распространен особый вид “дворян-нищебродов” — идальго, у которых кроме чувства собственной важности за душой не было совсем ничего. Несколько позднее выпуск их “лицензионных копий” — шляхтичей — наладили и в Польше.

«Крепостной, ставший рыцарем, получит вольную».

В целом, это действительно правда. Но только не при Первом Рейхе (Хайлигеc Рёмишеc Райх, прозванный Наполеоном «не-Священная не-Римская и не-Империя»), там он и дальше оставался крепостным, даже получив заветную приставку «фон», герб и прочие дворянские атрибуты, юридически считаясь крепостным своего сюзерена, и вливаясь в особое странное сословие именуемое Ministeriales — это как примерно мамлюксие султаны и эмиры Египта и Сирии, юридически остававшиеся рабами, даже ставши полноправными монархами.

«Порох положил конец рыцарству».

Очень распространённый миф, который распространялся аж самим дедушкой Энгельсом (желающие могут почитать, например, статьи «Армия» и «Пехота» из пятого тома собрания сочинений). Как и остальные, не имеет с реальностью ничего общего.

Первый «звоночек» прозвенел для рыцарей во времена Столетней войны, когда призывная армия английских йоменов довольно удачно нашпиговывала стрелами французскую элиту.

Второй — гуситские войны, когда набравшую разбег кавалерию тормозили стачкой из крестьянских телег (кстати, именно в них огнестрельное оружие впервые нашло широкое применение).

Окончательно рыцарству как наиболее мощной ударной силе положила конец швейцарская братва, освоившая построение пикинёров, быстро распространившееся по всей Европе. Именно с этого времени в армиях начинают прибегать к услугам разнообразных наемников — от уже упоминавшихся швейцарцев до ландскнехтов.

Ручное огнестрельное оружие того времени (гаковница и пищаль) отличалось от арбалета в лучшую сторону только дешевизной производства и простотой освоения, но никак не пробивной силой — дорогие образцы доспехов пробивались лишь по нормали и с расстояния в несколько десятков шагов, — и к тому же заметно проигрывало по точности.

«Право первой ночи»

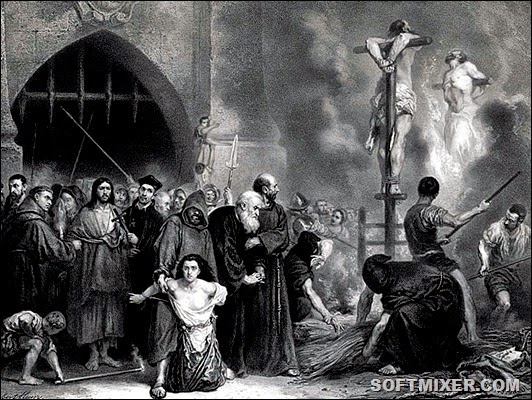

У рыцарей и прочих феодалов существовала интересная традиция. Если у кого-либо из его вассалов происходила свадьба, он мог невозбранно поиметь невесту в первую брачную ночь. Существует много теорий — делалось ли это просто ради процесса, либо из каких-то практических соображений.

Одной из самых достоверных является теория, согласно которой, так как феодал обычно являлся самым сильным и умным, либо происходил из знатного рода, соответственно являлся носителем самых лучших генов, и, таким образом, разбавлял благородной кровью “бесчисленные ряды быдла”, что препятствовало его полному вырождению.

Василий Поленов “Право господина”

Впрочем, вырождались-то как раз знатные роды, поскольку со временем все они стали друг другу довольно близкими родственниками. У простого народа же против вырождения были свои традиции, как, например, девок в жёны брать из другой деревни, но никак не из своей.

По другой теории, истоки «права первой ночи» находятся ещё в первобытном обществе, в котором существовало поверье, что девственная кровь приносит зло и болезни. Поэтому девушек лишал девственности специально обученный человек, который может противостоять злу такой крови — жрец или шаман.

Поскольку церковному пастору, несмотря на его желание, было вытворять подобное невозможно, то оставались рыцари, которых, если что, не жалко и сглазить, ну а со временем этот обычай превратился в привилегию.

Право первой ночи часто использовалось в раннем средневековье. В XII—XIII веках оно встречалось, но реже: обычно его заменяли денежным откупом. В XV—XVI Право первой ночи стало почти анахронизмом, хотя некоторые им ещё пользовались. И даже в XVIII веке встречались единичные случаи, хотя почти везде оно было запрещено. Но коррупция сейчас тоже запрещена, так что верьте, девочки, верьте…

/storyfiles.blogspot.com/